На аспирантском семинара профессора Савельевой состоялось два доклада

Во вторник, 27 февраля на аспирантском семинаре профессора Савельевой состоялось сразу два доклада. Юлия Ибраева выступила с темой "Теория «культурного трансфера» применительно к петровской России (по материалам семейной переписки)". Второй доклад в этот вечер презентовала Марина Королева, его название - "Применение методов истории понятий при изучении государственной присяги XVII века".

Во вторник, 27 февраля на аспирантском семинаре профессора Савельевой состоялось сразу два доклада. Юлия Ибраева выступила с темой "Теория «культурного трансфера» применительно к петровской России (по материалам семейной переписки)". Оппонентами стали аспиранты ШИН: Артём Ефимов и Андрей Лихаций.

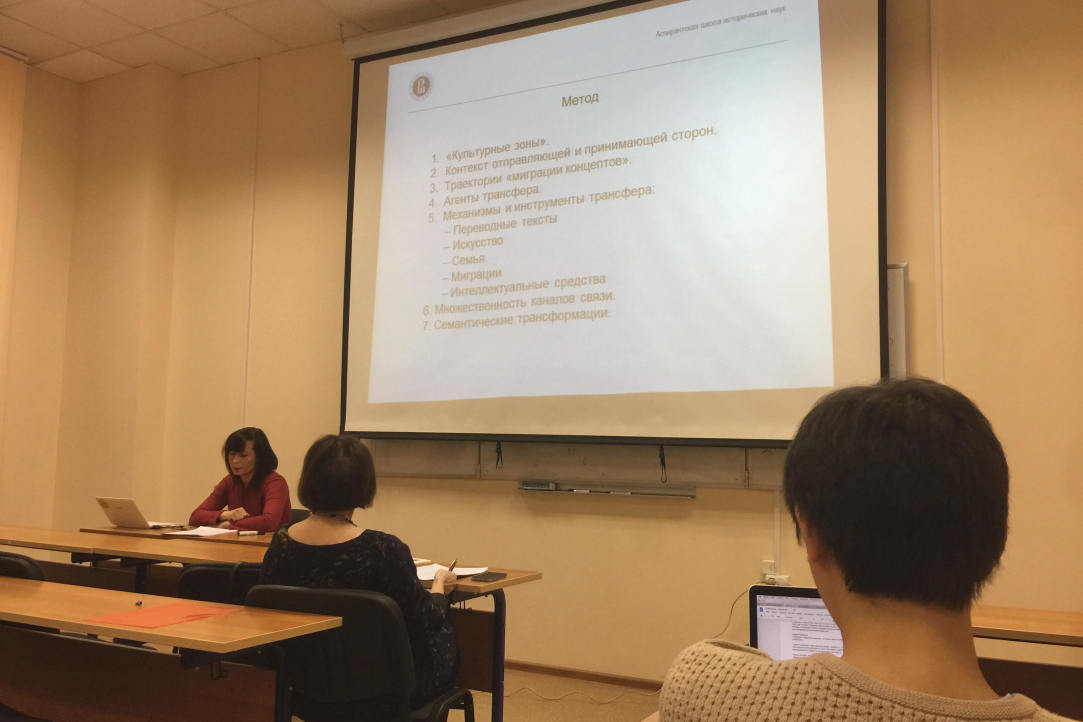

В своём повествовании Юлия обстоятельно подошла к прояснению того, что такое "культурный трансфер", - и откуда он взялся. Прежде всего, сами авторы этой теории противопоставляли её компаративистскому подходу, считая, что он разделяет культуры и смотрит на них, - как на отдельные феномены, в то время как "культурный трансфер" позволяет увидеть их взаимовлияние. Оппоненты справедливо отметили, что, во-первых, компаративистика бывает разная, и хороший компаративист никогда не будет рассматривать культуры изолированно и игнорировать их развитие. Во-вторых, очень часто оказывается так, что культура-донор не испытывает никакого влияния со стороны культуры-реципиента, что, в общем-то, ничуть не принижает исследование подобных случаев..jpg)

Примеры культурного трансфера Юлия представляла на материале писем российской аристократии, что было обусловлено темой исследования докладчицы. Несмотря на то, что в данном виде источников оказалось не так уж много нужной информации, найденные сведения оказались довольно интересными и позволяли увидеть знакомый вроде процесс петровской модернизации под совершенно новым углом. Артём Ефимов, также занимающийся данной эпохой, только экономической сферой, отметил, что материал представленный Юлией "очень освежает".

Оппоненты и Ирина Максимовна отметили, что для полноты картины, стоило бы сравнить рассмотренные письма с источниками допетровского времени, ведь культурный трансфер начался несколько раньше. Автор доклада в общем согласилась с подобным замечанием, просто основной темой её изысканий является не сам этот процесс, а письма петровского времени. Однако подобное сравнения, конечно, добавят глубины этому интересному исследованию Второй доклад в этот вечер презентовала Марина Королева, его название - "Применение методов истории понятий при изучении государственной присяги XVII века". Оппонировали этому докладу ведущий научный сотрудник ИГИТИ Кирилл Левинсон и аспирант второго года обучения Руслан Кондрашук..jpg.(914x685x123).jpg)

Прежде всего, стоит отметить, что автор доклада решила осветить в своём выступлении как методы Begriffsgeschichte, так и Кембриджскую школу. Подобная широта охвата похвальна, но она очень осложнила задачи выступающей. Марина, занимающаяся изучением процесса присяги в XVII веке, попыталась показать, сколь разными для русских того времени были понятия "клятва", "присяга", "крестоцелование", "приведение к вере". С нашей точки зрения, всё это практические одинаковые процессы принесения обязательств правителя или служащего перед вступлением в должность. Для современников они могли различаться не только нюансами и формой проведения обычая, но и своим смысловым наполнением.

Оппоненты доклада отметили не очень чёткое диахроническое разделение понятий в таблице, которое словно в знаменитой классификации Борхеса делит зверей на нарисованных тонкой кисточкой и разбиших цветочную вазу. Кроме того, должное внимание стоит уделить не только методам Козеллека и Скиннера, но и тех исследователей, на которых они опирались, а именно: Соссюра и Остина. Методы лингвистики смогли бы больше прояснить в отношении термина "клятва", который Марина интерпретировала, как несущий негативную коннотацию. Однако в нашем языке сама этимология слова "клясть" несёт как позитивный, так и негативный смысл, поэтому и слово "клятва" часто использовалось людьми XVII века как ругательство, что, в общем-то, не отменяло его другого значения. Ирина Максимовна справедливо отметила, что используя этимологию нужно быть крайне осторожным, чтобы не сделать поспешных выводов, которые могут пустить исследователя по ложному следу.